Tradizione: “Pupi ri zuccaru” e martorana per “onorare” i defunti

Non c’è festa in Italia, in Europa e nel mondo che non porti con sè anche un carico di prodotti enogastronomici ed in particolare dolci tipici della tradizione. Una di questa – unica nel nostro Paese – è quella che si festeggia a Palermo ogni anno, nella notte tra l’1 e 2 novembre, in occasione del giorno dei defunti. Nel capoluogo dell’Isola si onora la memoria dei morti regalando ai più piccini dolci e giocattoli. “Armi santi, armi santi/Io sugnu unu e vuatri siti tanti/Mentri sugnu ‘ntra stu munnu di guai/Cosi di morti mittiminni assai“. Ancora oggi, in particolare nei quartieri popolari, dove la tradizione non è mai tramontata, i genitori regalano ai bambini dolci e giocattoli, apostrofando questo “omaggio” che sono portati in dono dalle anime dei parenti dei defunti.

Non c’è festa in Italia, in Europa e nel mondo che non porti con sè anche un carico di prodotti enogastronomici ed in particolare dolci tipici della tradizione. Una di questa – unica nel nostro Paese – è quella che si festeggia a Palermo ogni anno, nella notte tra l’1 e 2 novembre, in occasione del giorno dei defunti. Nel capoluogo dell’Isola si onora la memoria dei morti regalando ai più piccini dolci e giocattoli. “Armi santi, armi santi/Io sugnu unu e vuatri siti tanti/Mentri sugnu ‘ntra stu munnu di guai/Cosi di morti mittiminni assai“. Ancora oggi, in particolare nei quartieri popolari, dove la tradizione non è mai tramontata, i genitori regalano ai bambini dolci e giocattoli, apostrofando questo “omaggio” che sono portati in dono dalle anime dei parenti dei defunti.

In questi giorni a Palermo c’è il trionfo della pasticceria palermitana. Le vetrine di molti negozi sono abbellite da dolci particolari come la frutta martorana e da giganteschi biscotti di San Martino ripieni di crema di ricotta. Non mancano le cassate, oltre ai tradizionali cannoli e alle riscoperte dei “minni di virgini”.

Ma chi furono i primi manipolatori di queste ghiotte specialità? A guidarci è lo studioso e bibliografo palermitano Vincenzo Prestigiacomo, collaboratore della pagina di cultura del quotidiano “La Sicilia”.

“Curiosando fra vecchi documenti – ci rivela – scopriamo che nel ‘700 i fornitori di dolci per le grandi famiglie e per l’alta borghesia erano i tanti conventi della città. Un patrizio (principe, duca o marchese che fosse) ed anche un curiale, un medico o un togato di qualche importanza si sarebbe vergognato se la domenica non avesse visto troneggiare sulla tavola una cassata o un vassoio di cannoli preparato dalle sante e delicate mani delle monache di questo o quell’altro monastero. Le prime botteghe di pasticceri a Palermo sorsero agli inizi dell’800 e furono i Valenti, i Gulì, i Bruno, ma ebbero vita difficile e lavoravano per le famiglie di poco conto. Non bastava avere una vetrina lungo il vecchio Cassaro. Bisognava essere introdotti da persone notabili. Così non ebbero la possibilità di emergere e far conoscere le loro bontà”.

Ma quando questi “manipolatori” succedettero alle monache nel mestiere di preparare un buon dolce e servire i casati importanti?

“In verità non lo sapremmo dire – aggiunge Prestigiacomo – come si sa è sempre difficile precisare il giorno della nascita di una istituzione poiché non hanno uno stato civile. Però possiamo affermare che nel 1850 prestigiose famiglie palermitane cominciarono a fornirsi presso alcuni dei citati fornitori. I Lanza di Trabia e i Mazzarino rimanevano del parere che se si voleva consumare un’eccellente casata, o dei buoni cannoli, bisognava ricorrere alle suore. Certamente i signori Valenti e compagni non erano di questo parere. Ma fino a quella data i monasteri trionfavano. Il loro impero sul palato e sullo stomaco dei palermitani era assoluto. Contrariamente ai loro successori, essi non si facevano tra loro una spietata concorrenza, perché lo spirito religioso che animava le buone monachelle vietava di nutrire sentimenti bassi, volgari ed egoistici. Ogni monastero non lavorava che in un solo genere di dolci o di pasticceria e così finiva per diventare famoso per la sua specialità dolciaria”.

ECCO LE SPECIALITA’ CHE CONFEZIONAVANO I MONASTERI

ECCO LE SPECIALITA’ CHE CONFEZIONAVANO I MONASTERI

BADIA NUOVA: cannoli di ricotta, cassatele di ricotta e biscotti alla vaniglia.

SANTA CATERINA: agnelli dolci. A proposito di questo convento il diarista Villabianca narra che fu fondato nel secolo XIII da un certo Mastrangelo e che qui venivano ospitate le donnine allegre palermitane pentite.

STIMMATE: pignolata e sfincie “fradice”, queste a differenza da quelle “ammalate” venivano manipolate con rosolio e fritte con la famosa saime.

VERGINI: minni di virgini. Si tratta di una specie di fico nero trattato con cannella. Abilissime erano le moniali anche nel preparare la gazzosa. Ecco una vecchia ricetta: togliere a quattro limoni freschi la scorza verde più superficiale e gettatela in sei boccali (litri 4,72) di acqua. Levare dagli stessi limoni anche la scorza bianca e gettatela via. Tagliate a fette i limoni e metteteli nell’acqua insieme alla scorza verde ed a grammi 500 di zucchero. Esponete a fuoco il tutto fino a che l’acqua arrivi al primo bollire. Lasciatela poi freddare e chiudetela in bottiglie piccole di birra, ben tappate. Dopo alcuni giorni la si troverà gazzosa.

SANTA ROSALIA: il monastero si distingueva non per i dolci ma per la preparazione di sciroppi. La loro vera specialità era il latte di mandorla.

ORIGLIONE: per la conserva delle amarene.

Per la “festa dei morti” la tradizione vuole che venga consumata nelle famiglie anche la “muffuletta”, un tipo di pane poco lievitato e quasi senza mollica che si condisce con olio nuovo extravergine, acciuga, origano, sale e pepe. Si fanno scorpacciate di caponata accompagnata da pane di casa cotto al forno a legna e si mangiano “ravazzate” con ricotta freschissima di pecora. Per i ragazzi, invece, c’è il trionfo dei dolci e dei giocattoli. Ai bambini orfani di padre un tempo i parenti facevano trovare delle scarpe con dentro denaro per poi la madre farne buon uso.

I dolci più diffusi a Palermo sono i cosiddetti “pupi di cena”, o comunemente conosciuti come “pupiaccena”: statuette di zucchero dipinte con colori vivaci che raffigurano paladini, bersaglieri, dragoni, coppie di sposi, damine settecentesche, aerei, automobili e personaggi dei fumetti. Le pasticcerie vengono parate a festa e in questa occasione le vetrine dei negozi straboccano di un altro dolce caratteristico, originariamente non collegato alla celebrazione dei defunti, ma che oggi è il simbolo di questa festa.

Si tratta della pasta reale, comunemente chiamata “frutta di Martorana”, con cui vengono realizzate delle opere d’arte che somigliano in modo straordinario a frutti veri come fichi d’India, castagne, arance, pesche, nespole. Nei quartieri popolari continua, inoltre, la tradizione del “cannistru”, un cesto di vimini riempito di frutta secca, castagne, noci, fichi e tanta frutta di martorana.

Antonio Fiasconaro

L’indagine: si acquista più vino italiano all’estero che nel nostro Paese

Il celebre film di Dino Risi “Il sorpasso” è nulla a confronto. Anche nel 2011 si conferma il “sorpasso” delle vendite all’estero di vino italiano rispetto a quelle interne, cioè in casa nostra. Un dato che deve far riflettere e non poco. Emerge da un’attenta analisi della Coldiretti su stime elaborate da Ismea AcNielsen. (A.Fi.)

Il celebre film di Dino Risi “Il sorpasso” è nulla a confronto. Anche nel 2011 si conferma il “sorpasso” delle vendite all’estero di vino italiano rispetto a quelle interne, cioè in casa nostra. Un dato che deve far riflettere e non poco. Emerge da un’attenta analisi della Coldiretti su stime elaborate da Ismea AcNielsen. (A.Fi.)

A Cefalù si “mangia italiano e si vive meglio” con il primo festival dell’enogastronomia delle Madonie

Non solo mare, turismo, sole, vacanze, arte e cultura. Cefalù apre le sue porte anche all’enogastromia con la prima edizione del festival “Mangia italiano vivi meglio”. Fino a martedì prossimo 1 novembre la “perla” normanna mette in “vetrina” attraverso la campagna promozionale la valorizzazione delle produzioni agricole del territorio delle Madonie e sull’educazione alimentare. (A. Fi.)

Non solo mare, turismo, sole, vacanze, arte e cultura. Cefalù apre le sue porte anche all’enogastromia con la prima edizione del festival “Mangia italiano vivi meglio”. Fino a martedì prossimo 1 novembre la “perla” normanna mette in “vetrina” attraverso la campagna promozionale la valorizzazione delle produzioni agricole del territorio delle Madonie e sull’educazione alimentare. (A. Fi.)

Osterie d’Italia 2012: cibo è cultura

Il ristoratore del futuro dovrà mettere qualche ingrediente in più nei suoi piatti: attenzione all’ambiente, prodotti del territorio, qualità, tradizione ma accompagnati dalla sapienza dell’innovazione e dalla curiosità della novità. Basta sfogliare «Osterie d’Italia 2012» per farsi accompagnare in un percorso culinario ma anche culturale, tradizionale, sensoriale e umano variegato ma trasparente, veritiero (P.Pi.)

Il Valpolicella

Nella zona di nord ovest di Verona c’è la Valpolicella, terra dove da epoca immemorabile originano alcuni tra i più grandi vini rossi italiani. La parte più antica, dove si realizza la parte più autorevole della produzione, è detta Valpolicella Classica: i comuni coinvolti sono Marano, Fumane, Negrar, Sant’Ambrogio e San Pietro in Cariano (Ni.Pa.)

Nella zona di nord ovest di Verona c’è la Valpolicella, terra dove da epoca immemorabile originano alcuni tra i più grandi vini rossi italiani. La parte più antica, dove si realizza la parte più autorevole della produzione, è detta Valpolicella Classica: i comuni coinvolti sono Marano, Fumane, Negrar, Sant’Ambrogio e San Pietro in Cariano (Ni.Pa.)

Martorana: la frutta più dolce

Piccoli frutti decorati, panini farciti, piatti di spaghetti, e tutte le forme che regala la fantasia: la “martorana” racconta l’estro creativo di bar e pasticcerie palermitane, la voglia di riprodurre a casa tale delizia che un tempo si presentava solo a forma di frutta e adornava il “piatto dei morti”. La frutta di martorana ormai viene venduta tutto l’anno.Come accade un po’ per tutti i dolci tipici, prima legati strettamente alle festività, poi saldamente al territorio (Ti.Ni.)

Piccoli frutti decorati, panini farciti, piatti di spaghetti, e tutte le forme che regala la fantasia: la “martorana” racconta l’estro creativo di bar e pasticcerie palermitane, la voglia di riprodurre a casa tale delizia che un tempo si presentava solo a forma di frutta e adornava il “piatto dei morti”. La frutta di martorana ormai viene venduta tutto l’anno.Come accade un po’ per tutti i dolci tipici, prima legati strettamente alle festività, poi saldamente al territorio (Ti.Ni.)

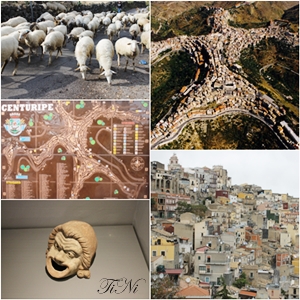

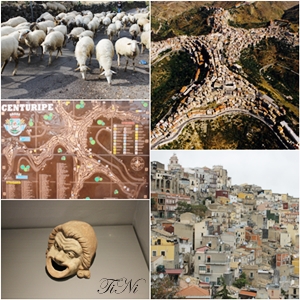

Centuripe, tra arte e storia

Una stella, o forse un uomo disteso che guarda l’Etna ed attende, mentre la storia procede, il mondo cambia ed il progresso dimentica. Centuripe è una piccola perla che sovrasta una collina di anime protese verso il sole catanese, la via etnea che conduce alla riscoperta dell’arte. E così, in arte espressa, sembra disegnata la pianta di questo borgo che vista dall’alto, non può che destare positivo stupore e vista dal suo interno, non può che rinnovare meraviglia (Ti.Ni.)

La magia di Bosco Ciancio

L’ambiente naturale di Bosco Ciancio è rifugio accogliente per quanti, superate le curve di una strada in cui non è difficile imbattersi in pecore abbarbicate a brucare erba e fichi d’india, lasciata alle spalle la provincia catanese di Biancavilla, ci si ritrova in salita verso la natura incontaminata. Ai piedi dell’Etna già vagamente innevato, in pieno parco naturale, un borgo ottocentesco regala profumi nuovi, sensazioni legate alla terra e tante castagne a segnare l’inizio di un autunno in terra sicula .

L’ambiente naturale di Bosco Ciancio è rifugio accogliente per quanti, superate le curve di una strada in cui non è difficile imbattersi in pecore abbarbicate a brucare erba e fichi d’india, lasciata alle spalle la provincia catanese di Biancavilla, ci si ritrova in salita verso la natura incontaminata. Ai piedi dell’Etna già vagamente innevato, in pieno parco naturale, un borgo ottocentesco regala profumi nuovi, sensazioni legate alla terra e tante castagne a segnare l’inizio di un autunno in terra sicula .

Villa Ciancio è attorniata da trenta ettari di terreno, un castagneto meraviglioso con un sottobosco che evoca le favole che hanno segnato la nostra fanciullezza. È piacevole passeggiare immersi in questa oasi di tranquillità, lasciata la città, il caotico rumoreggiare di clacson impazziti, la frenesia che attanaglia una vita meno rurale e meno serena di quella che si prospetta in vacanza. Ed in questo luogo la vacanza è assicurata, una fuga dall’aria viziata, un tuffo a mente sgombra all’interno di questo bosco privato che, fedelmente restaurato, racconta scorci di vita dei Duchi Ciancio in pieno ‘800 siciliano con una costruzione in perfetto stile, rispetto alle architetture rurali tradizionali dell’Etna. La villa può accogliere pochi visitatori per volta, sono, infatti, appena 18 le camere, arredate in stile country-chic. Una gradevole atmosfera conviviale si crea nella sala con il camino e nel solarium. Più che positivo il nostro giudizio sul ristorante della villa.

Si mangia alla carta e decisamente molto bene. Un forno a legna per preparare le pizze, una colazione sicuramente più salata che dolce, ed i condimenti della pasta che annoverano castagne, funghi, salsiccia di suino nero, pistacchi: prodotti tipici etnei e non, ma di sicuro effetto sull’avventore tipo di Bosco Ciancio. Parliamo perlopiù di tedeschi ma sono moltissimi gli stranieri che decidono di rifugiarsi in quest’oasi di pace. Turisti che non si spaventano all’idea di percorrere molti chilometri al giorno – anche più di 100 – per raggiungere altre mete turistiche. Molti di loro – dicono i gestori – sono imprenditori e manager che fuggono dagli impegni lavorativi con famiglia a seguito – figli piccoli, nonni, interi nuclei familiari – e si soffermano presso il castagneto di Villa Ciancio, quasi per riappropriarsi del silenzio. Il desinare poi per loro deve essere votato alle scelte di mare, anche in pieno pendio montano, perché la loro idea di Sicilia è molto più globale della nostra: si trovano su un’isola, per grande che sia e qui di certo, in uno scorcio di terra circondata dal mare, non può mancare il pesce!

Pochi, in effetti, i siciliani che optano per questo tipo di vacanza. Eppure il luogo è un perfetto connubio tra isolamento spirituale e centro nevralgico, se si decide di conoscere, girare e raccontare l’entroterra etneo ed i suoi centri abitati, da Biancavilla a Centuripe passando per il più conosciuto Bronte. La struttura che si presenta al visitatore è antica nell’essenza, per essere un borgo ottocentesco restaurato, ma molto giovane nella gestione; è aperta da appena 8 mesi ed il legno degli arredi, nelle camere, profuma ancora di fresco. Tutto appare pulito ed in ordine, i gestori nonché tutto il personale sembra trovarsi a proprio agio tra gente di ogni dove e lingue straniere parlate ancor più correntemente che l’italiano.

E poche parole, scambiate con l’amministratore sia di Bosco Ciancio che del primo portale di informazione turistica italiano (Italia Turismo S.r.l.), Giovanni Malfitano, ci lasciano comprendere come mai la Sicilia in ogni piega, in posti così sconosciuti agli stessi isolani come Bosco Ciancio, sia invece meta di molti stranieri francofoni, inglesi, tedeschi: l’amore per la diffusione della cultura, l’orgoglio che spinge a far conoscere la propria terra natia quando la formazione professionale, la crescita avvenuta in Germania hanno regalato a questo giovane imprenditore il desiderio di riscattare una terra tanto deturpata; non certo, o non solo, da un punto di vista paesaggistico, bensì dalle scelte politico economiche che tendono sempre a mortificare la genialità, la voglia di fare, il desiderio di rivalsa di una parte – sempre più consistente – di questo nostro Bel Paese.

Tiziana Nicoletti