La curiosità storica: ecco perchè la frittata non va rivoltata

“Non rigirare la frittata!” è un modo di dire che abbiamo assimilato da quando cominciavamo a scandire le prime parole, imparandone anche il significato metaforico: non rivoltare il discorso in tuo favore, perché non si fa. I modi di dire e i proverbi son fatti appunto per alleggerire il discorso, facendo altresì riflettere, sulla vita e sui comportamenti da tenere.

Il cibo, la preparazione dei piatti, la cucina, il mangiare e comunque i temi alimentari compaiono di frequente nei proverbi e nei modi di dire, come metafore, occasioni per riflettere. “Non rigirare la frittata!” è per quelli che hanno l’abilità scorretta, a rigirare il senso di un discorso iniziale, a loro favore. E il modo di dire è appunto un insegnamento simbolico: come non si rigira la frittata così neanche il discorso. Però come metafora traballa alquanto, perchè la frittata invece, la rivoltiamo.

Un proverbio ambiguo e contraddittorio? I proverbi e i modi di dire sono costruiti sulla saggezza e sull’esperienza popolare, questo lo sappiamo tutti. Allora ho intrapreso una breve indagine a ritroso nel tempo per mettere a fuoco e decifrare la natura apparentemente contraddittoria di questo Il la d’inizio me lo suggerisce mia figlia: “Magari una volta, quando non avevano le padelle antiaderenti, la frittata era meglio non rivoltarla”. Così ho cominciato a cercare nel passato, controllando cosa insegnavano tre guru della cucina, di quelli che hanno fatto la storia, a proposito del cucinare le frittate.

Ebbene, nel libro di di cucina per antonomasia, “L’Artusi”, ossia “La scienza in cucina e l’arte del mangiare bene”, di Pellegrino Artusi appunto (datato 1891), al capitolo frittate leggo che l’autore dà per scontato che sia meglio non voltarle.

“145. Frittate diverse”: “Chi è che non sappia far le frittate? E chi è nel mondo che in vita sua non abbia fatta una qualche frittata? Pure non sarà del tutto superfluo il dirne due parole. Le uova per le frittate non è bene frullarle troppo: disfatele in una scodella colla forchetta e quando vedrete le chiare sciolte e immedesimate col torlo, smettete. Le frittate si fanno semplici e composte: semplice, per esempio, è quella in foglio alla fiorentina che quando un tale l’ebbe attorcigliata tutta sulla forchetta e fattone un boccone, si dice ne chiedesse una risma. Però riesce molto buona nell’eccellente olio toscano, anche perché non si cuoce che da una sola parte, il qual uso è sempre da preferirsi in quasi tutte. Quando è assodata la parte disotto, si rovescia la padella sopra un piatto sostenuto colla mano e si manda in tavola.(…)”.

Il mio viaggio a ritroso nel tempo continua e mi metto a spulciare quello che è considerato il primo ricettario moderno, il celeberrimo “Libro de arte coquinaria”, con le ricette di Maestro Martino (Martino de Bubeis), prima cuoco nelle cucine del Castello Sforzesco di Milano e poi al servizio del mondano patriarca di Aquileia, al secolo Ludovico Trevisan. Nel capitolo “per cocer ova in ogni modo”, trovo come si preparavano le frittate a quei tempi.

“Frictata – Battirai l’ova molto bene, et inseme un poca de acqua, et un poco di lacte per farla un poco più morbida, item un poco di bon caso grattato, et cocirala in bon botiro perché sia più grassa. Et nota che per farla bona non vole esser voltata né molto cotta.”

Lorenzo il Magnifico, Francesco Sforza e Leonardo da Vinci, insomma, mangiavano la frittata non rivoltata. E, ai tempi dell’antica Roma? L’unico ricettario di epoca romana che sia giunto fino a noi è il De re Coquinaria di Apicio (Marco Gavius Apicius) , che si può datare attorno al 385 d. C.

Numerose le ricette di frittate: la frittata con la lattuga, con i petali di rose, i fiori di sambuco, gli asparagi, il latte… Soprattutto non le rivoltavano se non nel piatto a cottura terminata.

Riporto la ricetta della frittata con il latte. “Da De re coquinaria 303”: “Ova quattuor , lactis eminam, olei unciamin se dissolvis ita ut unum corpus facies. In patellam subtilem adicies olei modicum, facies ut bulliat et adicies impensam quam comparasti. Una parte cum fuerit coctum, in disco vertes melle perfundis , piper aspargis et inferes.” (Mescola 4 uova, un’emina di latte, un’oncia d’olio in modo da fare un’ impasto unico. Aggiungerai un po’ d’olio in una padella sottile, farai che frigga e ci aggiungerai il composto. Quando sarà cotta da una parte, la girerai su un piatto, la cospargerai di miele e pepe e servirai).

Ecco così spiegata la genesi del modo di dire: in origine la frittata non andava rivoltata.

Eleonora Righini

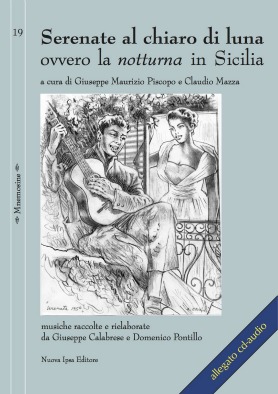

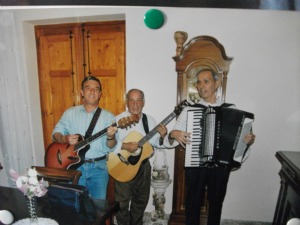

Odori, sapori e colori di Sicilia: “Serenate al chiaro di luna, ovvero la notturna in Sicilia”

“Bedda, un mi diri di no, sinno’ ca moru e si mi dici no iu mi va sparu, rapi sta porta…” (Bella, non mi dire di no altrimenti qua muoio e si mi dici no io mi sparo. Apri questa porta). Sono le prime strofe di una serenata che, ancora oggi, viene molto eseguita ed apprezzata a Castelbuono, centro delle Madonie, in provincia di Palermo

Serenate e Castelbuono è – come sottolinea il nostro Antonio Fiasconaro in un capitolo di “Serenate al chiaro di luna, ovvero la notturna in Sicilia” a cura di Giuseppe Maurizio Piscopo e Claudio Mazza – un binomio che è ancora vivo, sentito ed apprezzato anche dalle giovani generazioni”. Non è improbabile, infatti, nelle frizzanti sere castelbuonesi sentire l’eco di una serenata.

Serenate e Castelbuono è – come sottolinea il nostro Antonio Fiasconaro in un capitolo di “Serenate al chiaro di luna, ovvero la notturna in Sicilia” a cura di Giuseppe Maurizio Piscopo e Claudio Mazza – un binomio che è ancora vivo, sentito ed apprezzato anche dalle giovani generazioni”. Non è improbabile, infatti, nelle frizzanti sere castelbuonesi sentire l’eco di una serenata.

Scrive Fiasconaro: “Il centro delle Madonie è sempre stato culla della cultura e la tradizione delle serenate – malgrado siano cambiati nel corso degli anni i modi ed i ritmi interpretativi e gli “esecutori materiali”. Le serenate, specie negli anni magri della guerra, erano anche occasione di poter “spizzuliare” (piluccare) qualcosa di buono. Un pezzo di pane, formaggio, olive e buon vino lo si rimediava sempre, come testimonia Cosimo Sferruzza, classe 1928.

Scrive Fiasconaro: “Il centro delle Madonie è sempre stato culla della cultura e la tradizione delle serenate – malgrado siano cambiati nel corso degli anni i modi ed i ritmi interpretativi e gli “esecutori materiali”. Le serenate, specie negli anni magri della guerra, erano anche occasione di poter “spizzuliare” (piluccare) qualcosa di buono. Un pezzo di pane, formaggio, olive e buon vino lo si rimediava sempre, come testimonia Cosimo Sferruzza, classe 1928.

Si legge, infatti, nel libro edito da Nuova Ipsa Editore: “Noi suonavano e poi la famiglia delle ragazza da maritare ci ospitava in casa per proseguire con altri stornelli e canzoni del repertorio classico e tradizionale”. Il “ristoro” dei suonatori castelbuonesi, talvolta, si arricchiva di “cosi chini” – ovvero piccoli buccellati con mandorle, fichi secchi e buccia di mandarino – e di “pizzichintì, mostarda fatta con il succo di fichidindia, mosto e mandorle tostate.

“Il paese delle Madonie – sottolinea il giornalista Antonio Fiasconaro che è anche studioso di storiografia e di tradizioni popolari – vanta un’antica tradizione di suonatori di serenate. Non per nulla da qualche anno, in estate, si svolge il Festival delle Serenate a cui prendono parte gruppi di musicanti provenienti da ogni angolo della Sicilia”.

Il volume“Serenate al chiaro di luna, ovvero la notturna in Sicilia” è stato presentato ieri pomeriggio a Palermo, al Kursaal Kalhesa, in via Foro Umberto I.

Arianna Zito