Mollo tutto e scappo per il Brasile, metto su un ristorantino sulla spiaggia e me la spasso felice e contento. A dirlo sembra facile (G.Ch.)

E in effetti lo è: basta volerlo. Oddio, tanto facile non è stato. Non esistono avventure impossibili.

Chi non mi conosce, deve sapere che nella mia vita non sono mai stato un imprenditore, non ho mai venduto niente. Da lustri faccio il giornalista e, confesso, non sono mai stato free lance. Insomma, grazie alla fortuna, non sono mai stato un precario.

Questo fino a quando, qualche anno fa, non decisi di mollare tutto (vedi sopra) e scappare per il Brasile per montare un ristorantino sulla spiaggia.

La prima difficoltà, la lingua. Chi pensa che lo spagnolo o il portoghese, essendo idiomi latini, siano comprensibili sbaglia di grosso. Ma, con un po’ di volontà, è uno scoglio superabile.

Il Brasile, grazie a Rejane (una giornalista che ha dipinto di colori una parte della mia vita), non era per me un pianeta sconosciuto. Ma una cosa è vivere un Paese da turista, un’altra come residente e “lavoratore”. Dopo aver girato in lungo e in largo tutto il Nordeste, la scelta cadde su Joao Pessoa, capitale della Paraiba: calduccio tutto l’anno, gente semplice e allegra, basso tasso di criminalità.

Chi volesse imbarcarsi in una avventura del genere, sappia che il nemico principale è la burocrazia. In Brasile particolarmente. Chi vuol fare l’imprenditore ha bisogno di un permesso di soggiorno per ottenere il quale è necessario seguire una procedura che può essere semplicissima o una giungla: tutto dipende dal commercialista al quale ci si affida. Io ho trovato quello giusto al terzo tentativo.

Per farla breve: ho trovato una fetida baracca sulla spiaggia di Cabo Branco la parte nobile di Joao Pessoa (una sorta di Mondello brasiliana), la comprai e – dopo una ristrutturazione “vissuta” – un paio di mesi dopo la battezzai “La Tavernetta”. Una “creatura” che mi piacque assai: la fetida baracca si era trasformata in un localino molto accogliente, intimo.

La seconda fase fu quella di trovare il personale. Lì la mano d’opera non costa molto e comunque serve. Guardando la “concorrenza”, i conti furono fatti subito: per un locale con una decina di tavoli, aperto solo per cena (e domenica chiuso: andai in Brasile non per far soldi, ma per allungare la mia vita), servivano quattro persone: un cuoco, un aiuto cuoco, un lavapiatti e un cameriere. Valli a trovare…

Chiunque di noi, senza esperienza, si rivolgerebbe all’Istituto Alberghiero. Fu quello che feci anch’io. Il capo dell’Istituto mi segnalò alcuni ragazzi, “i migliori del corso”, mi assicurò. Bene: il cuoco con atteggiamento da chef creativo sconosceva l’uso della pentola a pressione e il cameriere, al momento di aprire una bottiglia di vino, non trovò di meglio che sedersi su una sedia, stringere “il nemico” tra le gambe e llottare con lui per togliere il tappo. Piangere o ridere? Scelsi la seconda opzione, ma corsi ai ripari.

Misi la faccia da bravo ragazzo sprovveduto e andai da un angolano che a Joao Pessoa aveva un ristorante chic. Ma ci andai perché era simpatico e mi ispirava fiducia: gli feci l’elenco dei miei problemi e lui mi aiutò dandomi un elenco di persone che lui aveva scartato, ma che per me sarebbero stati una manna. Non erano il top, ma il ristorante doveva partire, anche perché i soldi – senza introiti, com inciavano a scarseggiare.

In due settimane, organizzai una full immersion di cucina siciliana. O meglio: della cucina che faceva mia madre. E così via ad insegnare il passato di pomodoro “complicato”, fatto col vino; le conserve sott’olio, il pesce panato, la carne alla pizzaiola, eccetera. Alla sera, cena con gli amici che si prestavano a far da cavia.

Per un po’ io fui il cuoco di questa barca di matti. E fu un successo. E del resto, La Tavernetta era un locale davvero unico a Joao Pessoa: una baracca dove il cameriere aiutava le signore a sedersi e il proprietario (cioè io), quando era il caso faceva anche il baciamano. Un po’ di buona musica italiana nel sottofondo e – novità assoluta nel Brasile – al termine della cena veniva offerto il limoncello fatto in casa.

In breve tempo, si sparse la voce che lì a Cabo Branco c’era una “cantina” di un italiano dove si stava bene. E La Tavernetta diventò un punto di riferimento della buona borghesia pessoense: avevo come clienti fissi Palmari de Lucena, un ex ambasciatore, l’editorialista del Correjo da Paraiba, Rubens Nobrega. E poi, Marcelo Pereto e Cris Turek, una coppia brasiliana che veniva dal ricco sud, che diventarono quella che ancora oggi chiamo la mia “famiglia paraibana”. E poi giudici, professori, professionisti.

Se qualcuno vuol provarci, è bene che si prepari ad affrontare l’ignoto. E diventare “brasiliani”, nel senso di non drammatizzare mai nulla. E di non aspettarsi niente, anche perché la logica è un qualcosa di sconosciuto. Ma vale la pena provarci.

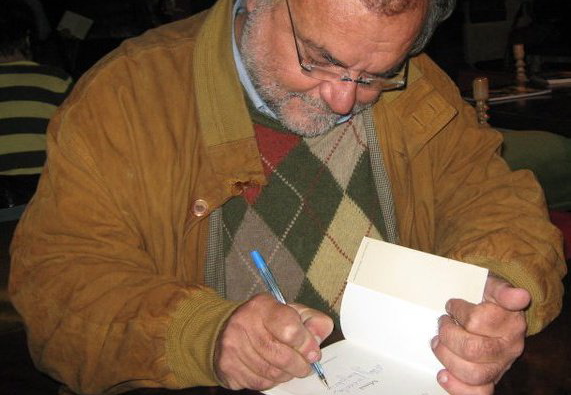

Giovanni Chiappisi.